Nota de transcripción

p. 1

Dramas de Víctor Hugo

p. 2

ES PROPIEDAD

p. 3

DRAMAS

DE

Víctor Hugo

Hernani — El Rey se divierte — Los Burgraves

VERSIÓN CASTELLANA POR

Cecilio Navarro

ILUSTRACIÓN DE

M. O. Delgado y F. Gómez Soler

Grabados de GÓMEZ POLO

BARCELONA

BIBLIOTECA «ARTE Y LETRAS»

Daniel Cortezo y C.ª — Ausias-March, 95

1884

p. 4

Establecimiento tipográfico-editorial de Daniel Cortezo y C.ª

Víctor Hugo

p. 5

Drama en 5 actos, con un prólogo de su autor

p. 7

El autor de este drama escribía, hace algunas semanas, á propósito de la prematura muerte de un poeta:

«En estos momentos de lucha y tormenta literaria ¿á quién hemos de compadecer, á los que mueren ó á los que combaten? Triste es sin duda ver á un poeta de veinte años que se va, una lira que se rompe, un porvenir que se desvanece; pero ¿no es algo también el reposo? Á los hombres sobre cuya cabeza se acumulan sin cesar calumnias, injurias, odios, celos, malos manejos, sordas intrigas, bajas traiciones; hombres leales á los que se hace una guerra desleal; hombres de abnegación que sólo querrían dotar al país de una libertad más, la libertad del arte, la libertad de la inteligencia; hombres laboriosos que persiguen pacíficamente su obra de conciencia, víctimas, por una parte, de viles maquinaciones de censura y policía, y por otra, de la ingratitud hasta de los mismos para quienes trabajan, ¿no les es permitido volver á vecesp. 8 la cabeza con envidia hacia los que han caído detrás de ellos y duermen en el sepulcro? Invideo, decía Lutero en el cementerio de Worms, invideo quia quiescunt.

»Sin embargo ¿qué importa? ¡Jóvenes, valor! Por rudo que se nos quiera hacer el presente, el porvenir será bello. El romanticismo tantas veces mal definido, no es en suma, y esta es su definición real, mirándolo sólo por su aspecto militante, sino la libertad en literatura. La mayoría de los hombres pensadores empieza á comprenderlo así, y muy en breve, porque la obra está ya muy adelantada, muy en breve la libertad literaria será tan popular como la libertad política. La libertad en el arte, la libertad en la sociedad, he aquí el doble objeto á que deben aspirar igualmente los espíritus consecuentes y lógicos; he aquí la doble bandera que reune, á excepción de muy pocos ingenios (que se iluminarán también) toda la juventud tan fuerte y paciente hoy; después con la juventud, y á su frente, lo más selecto de la generación que nos ha precedido, todos esos sabios ancianos, que después del primer momento de desconfianza y de examen, han reconocido que lo que hacen sus hijos es consecuencia de lo que ellos mismos hicieron, y que la libertad literaria es hija de la libertad política. Este principio es el del siglo y prevalecerá á buen seguro. Los ultras de todo género, clásicos ó monárquicos, se prestarán en vano mutuo auxilio para reconstruir con todas sus piezas el antiguo régimen, sociedad y literatura: cada progreso del país, cada desenvolvimiento de las inteligencias, cada paso de la libertad dará en tierra con su obra. Y, en definitiva, sus esfuerzos de reacción habrán sido útiles. En revolución todo movimiento hace adelantar. La verdad y la libertad tienen la excelencia de que todo lo que se hace por ellas y todo lo que contra ellas se hace les sirve igualmente. Ahora bien, después dep. 9 tantas y tan grandes cosas como hicieron nuestros padres y nosotros hemos visto, hemos salido de la antigua forma social. ¿Cómo no saldríamos de la antigua forma poética? Á pueblo nuevo arte nuevo. Admirando y todo la literatura de Luís XIV, tan bien adaptada á su monarquía, sabrá tener su literatura propia y personal y nacional, esta Francia de hoy, esta Francia del siglo XIX, á quien Mirabeau forjó su libertad y Napoleón su poder[1].»

[1] Carta á los editores de las Poesías de M. Dovalle.

Perdónese al autor de este drama citarse á sí mismo aquí: sus palabras tienen tan escasamente el dón de grabarse en los espíritus que muy á menudo tendrá necesidad de repetirlas. Por lo demás, no está hoy fuera de propósito exponer de nuevo á la vista de los lectores las dos páginas que acaban de transcribirse. No es decir que este drama pueda en manera alguna merecer el bello nombre de arte nuevo, de nueva poesía; lejos de eso; consigno tan sólo que el principio de la libertad en literatura acaba de dar un paso y de realizar un progreso, no en el arte, pues este drama vale poco, sino en el público; en este concepto á lo menos, una parte de los pronósticos hechos más arriba acaban de cumplirse.

Había peligro, efectivamente, en cambiar así de repente el público, en arriesgar en el teatro tentativas confiadas hasta ahora sólo al papel que lo sufre todo; el público de los libros es muy diferente del público de los espectáculos y se podía temer que el segundo rechazara lo que el primero había aceptado. No ha sido así. El principio de la libertad literaria, ya comprendido por la gente que lee y medita, no ha sido menos completamente adoptado por la inmensa multitud ávida de las puras emociones del arte, que inunda todas las noches los teatros de París. Esa alta y poderosap. 10 voz del pueblo, que semeja la de Dios, quiere que de hoy más la poesía tenga la misma divisa que la política: tolerancia y libertad.

Ahora venga el poeta: ya hay público.

Y el público quiere esta libertad, tal como debe ser, conciliándose con el orden en el Estado, con el arte en la literatura. La libertad tiene una prudencia que le es propia y sin la cual no es completa. Bueno es que las antiguas reglas de Aubignac mueran con las antiguas costumbres de Cujas, y todavía mejor que á una literatura cortesana suceda una literatura popular, pero sobre todo que se encuentre una razón interior en el fondo de todas estas novedades. Que el principio de la libertad haga su negocio pero que lo haga bien. En literatura como en sociedad, nada de etiqueta, nada de anarquía: leyes. Ni talones rojos, ni gorros rojos.

Eso es lo que quiere el público y quiere bien. En cuanto á nosotros, por deferencia á ese público, que con tanta indulgencia ha recibido un ensayo tan poco meritorio, le damos este drama hoy tal como se ha representado. Acaso llegue el día de publicarlo tal como lo concibió el autor, indicando y discutiendo las modificaciones que la escena le ha hecho sufrir. Estos pormenores de crítica quizá no carezcan de interés ni de enseñanza, pero hoy parecerían minuciosos. La libertad en el arte está admitida; la cuestión principal está resuelta. ¿Á qué detenerse en cuestiones secundarias? Algún día volveremos al asunto y hablaremos también muy detalladamente combatiendo con la fuerza del raciocinio y de los hechos, la censura dramática que es el único obstáculo á la libertad del teatro ahora que no lo hay ya en el público. Procuraremos, á nuestro cargo y riesgo, y por devoción á las cosas del arte, caracterizar los mil abusos de esa especie de inquisición del espíritu, que tiene como el otro Santop. 11 Oficio, sus jueces secretos, sus enmascarados verdugos, sus torturas, sus mutilaciones y su pena de muerte. Y, á ser posible, desgarraremos los tenebrosos velos de esa policía que con vergüenza nuestra amordaza al teatro en el siglo XIX.

Hoy no debe haber lugar sino para el reconocimiento y la gratitud, y al público se dirige el autor de este drama dándole las gracias desde lo hondo de su corazón. Esta obra, no de talento, sino de conciencia y libertad, ha sido generosamente protegida por el público contra muchas enemistades, porque el público es también concienzudo y libre. Gracias, pues, le sean dadas, é igualmente á esa potente juventud que ha prestado ayuda y favor á la obra de un joven sincero é independiente como ella. Para ella principalmente trabaja, porque sería altísima gloria merecer los aplausos de esa escogida reunión de jóvenes, entendidos, consecuentes, lógicos, verdaderamente liberales, así en literatura como en política, noble generación que no rehusa abrir ambos ojos á la verdad y recibir la luz por los dos lados.

De su obra en sí misma, no hablará: acepta las críticas que de ella se han hecho, así las más severas, como las más benévolas, porque de todas se puede sacar provecho. No se atreve á creer que todo el mundo haya comprendido de pronto ese drama cuya verdadera clave es el Romancero General, y rogaría de buen grado á las personas á quienes haya podido chocar la obra que vuelvan á leer el Cid, Don Sancho, Nicomedes, ó más bien todo Corneille y todo Molière, grandes y admirables poetas. Esta lectura los hará menos severos al juzgar ciertas cosas que hayan podido extrañar en el fondo ó en la forma de Hernani. En fin, acaso no ha llegado el momento de juzgarlo. Hernani no es hasta aquí más que la primera piedra de un edificio que existe del todo construído en lap. 12 mente de su autor, y cuyo conjunto puede sólo dar valor á este drama. Tal vez no parezca mal un día la idea que le ha pasado por la cabeza de poner, como el arquitecto de Bourges, una puerta morisca á su catedral gótica.

Entre tanto, lo que ha hecho es bien poco, harto lo sabe. ¡Pluguiera á Dios que no le faltaran las fuerzas para rematar su obra, que no valdrá hasta que esté concluída! No pertenece el autor al número de aquellos privilegiados poetas que pueden morir ó interrumpir la suya antes de haber acabado, sin peligro para su memoria; no es de los que permanecen grandes, aun sin haberla completado, hombres dichosos de quienes puede decirse lo que de Cartago bosquejada decía Virgilio:

9 Marzo 1830.

p. 13

Hernani

p. 14

PERSONAJES

España, 1519

p. 15

EL REY

ZARAGOZA

Cuarto dormitorio. — Es de noche. — Una lámpara sobre una mesa

PERSONAJES

DOÑA JOSEFA DUARTE, vieja, vestida de negro con adornos de azabache á lo Isabel la Católica; DON CARLOS

(Llaman dando un golpe á una puertecita secreta á la derecha. La dueña, que está corriendo una cortina carmín, escucha. Dan un segundo golpe.)

D.ª Josefa.—Será él ya. (Otro golpe.) Es sin duda enp. 16 la escalera secreta. (Otro golpe.) Abramos sin más demora. (Abre y entra don Carlos arrebujado hasta los ojos y con el sombrero calado.) Buenas noches, caballero. (Se desemboza y deja ver un rico traje de terciopelo á la moda castellana de 1519. Retrocede con espanto.) ¡Ah! ¿No sois el señor Hernani? ¡Dios mío! ¡Socorro!

D. Carlos (Asiéndola del brazo.)—Dos palabras más y sois muerta, dueña. (La mira fijamente y calla espantada la vieja.) ¿Estoy en el aposento de doña Sol, prometida al viejo duque de Pastrana, su tío, señor tan venerable como celoso? Decid. La hermosa ama á un caballero imberbe aún y recibe todas las noches al caballero imberbe y al viejo de luengas barbas. ¿No es eso? (La dueña calla y él la sacude del brazo.) ¿Contestaréis?

D.ª Josefa.—Me habéis prohibido bajo pena de la vida decir dos palabras, señor.

D. Carlos.—Por eso no quiero más que una: sí ó no. ¿Es tu señora doña Sol de Silva?

D.ª Josefa.—Sí.

D. Carlos.—El duque, su futuro, ¿está ahora fuera de casa?

D.ª Josefa.—Sí.

D. Carlos.—¿Espera ella al galán?

D.ª Josefa.—Sí.

D. Carlos.—¡Muerto me caiga!

D.ª Josefa.—Sí.

D. Carlos.—¿Se ven aquí mismo?

D.ª Josefa.—Sí.

D. Carlos.—Escóndeme.

D.ª Josefa.—¿Á vos?

D. Carlos.—Á mí.

D.ª Josefa.—¿Para qué?

D. Carlos.—Para... estar escondido.

D.ª Josefa.—¡Pero esconderos yo!

D. Carlos.—Aquí mismo.

p. 17D.ª Josefa.—Jamás.

D. Carlos (Sacando un bolsillo y un puñal.)—Escoged.

D.ª Josefa.—Sois el mismo diablo. (Escogiendo el bolsillo.)

D. Carlos.—Ya lo veis.

D.ª Josefa (Abriendo un estrecho armario, disimulado en la pared.)—Entrad aquí.

D. Carlos (Examinándolo.)—¿En esta caja?

D.ª Josefa.—Idos, si no queréis.

D. Carlos.—Sí quiero. (Examinándolo más.) ¿Será acaso la covacha de la escoba en cuyo mango cabalga esta bruja? (Se introduce difícilmente.) ¡Uf!

D.ª Josefa (Juntando las manos con escándalo.)—¡Un hombre aquí!

D. Carlos.—¿Es por ventura mujer el galán que espera tu ama?

D.ª Josefa.—¡Oh Dios! Oigo sus pasos. Señor, cerrad pronto la puerta. (La empuja y queda cerrada.)

D. Carlos.—Si decís una palabra, sois muerta.

D.ª Josefa.—¿Quién es este hombre? ¡Jesús, Dios mío! Voy á llamar... ¿Y á quién, si todos duermen en la casa, excepto las dos? En fin, esto le atañe á ella y á él que tiene buena espada; á mí... guárdeme Dios de todo mal. (Pesando el bolsillo.) Al cabo no es ningún ladrón. (Oculta el bolsillo al entrar doña Sol.)

DOÑA JOSEFA, DON CARLOS, oculto, DOÑA SOL, luégo HERNANI

D.ª Sol.—¿Josefa?

D.ª Josefa.—Señora mía.

D.ª Sol.—¡Ah! Temo una desgracia.

D.ª Josefa.—¿Y por qué?

p. 18D.ª Sol.—Hernani debería estar ya aquí.

(Óyense pasos hacia la puerta secreta.)

D.ª Josefa.—Aquí está ya.

D.ª Sol.—Abre antes que llame.

(La dueña abre la puerta y entra Hernani con capa y sombrero. Debajo de la capa, un traje de montañés de Aragón, pardo, con coraza de cuero. Al cinto un puñal, una espada y un cuerno de caza.)

D.ª Sol (Corriendo á él.)—¡Hernani!

Hernani.—¡Sol de mi vida! ¡Ah! por fin te veo y la voz que me habla es tu voz. ¿Por qué me tiene la suerte tan alejado de ti? ¡Tengo tanta necesidad de verte para olvidar á los demás!...

D.ª Sol (Tocando su capa.)—¡Jesús! ¡Qué mojado! ¿Llueve mucho?

Hernani.—No lo sé.

D.ª Sol.—Tendrás frío.

Hernani.—No.

D.ª Sol.—Quítate la capa.

Hernani.—Sol de mi vida, dime, cuando inocente y pura reposas por la noche, y plácido y tranquilo entorna tus ojos el sueño entreabriendo la rosa de tus labios, ¿no te dice un ángel, alma mía, cuán dulce es tu amor para el infeliz á quien todos abandonan y rechazan?

D.ª Sol.—¡Ah!... ¡Cuánto has tardado! Dime ¿tienes frío?

Hernani.—¿Á tu lado? ¡Ah! Cuando el amor celoso hierve en nuestras cabezas, cuando hierven en el corazón mil tempestades, ¿qué importa lo que una nube del aire puede arrojar á nuestro paso?

D.ª Sol.—Dame, dame la capa y la espada.

Hernani (Llevando la mano al pomo.)—No; es la otra amiga mía, inocente y fiel también. Sol de mis ojos, ¿está ausente tu tío, y futuro esposo?

D.ª Sol.—Sí, esta hora nos pertenece.

p. 19Hernani.—¡Esta hora nada más! Para nosotros sólo una hora. ¿Qué importa? Fuerza es olvidar ó morir. ¡Una hora contigo! ¡Una hora para quien querría toda la vida y después la eternidad!

D.ª Sol.—Hernani...

Hernani (Con despecho.)—¡Cuán feliz soy cuando el duque sale! Como un ladrón que tiembla forzando una puerta, así entro yo á verte y robo al anciano una hora de dicha. ¡Oh! ¡Soy muy dichoso! ¡Y sin duda llevaría á mal que le robe yo una hora, cuando me roba él á mí la vida!

D.ª Sol.—Cálmate. (Entregando la capa á la dueña.) Josefa, ponla á secar. (Haciendo á Hernani una seña mientras la dueña se va.) Ven á mi lado.

Hernani (Sin oirla.)—¿El duque está ausente?

D.ª Sol.—Bien mío, no pienses más en él.

Hernani.—¡Ah! No; fuerza es recordarle. El anciano te ama... es tu futuro esposo. ¡Cómo! ¡Te dió el otro día un beso y no pensaré en él!

D.ª Sol (Riendo.)—¿Y eso te desespera? Un beso de tío, casi de padre.

Hernani.—No, un beso de amante, de futuro esposo. ¡Ah! ¡Viejo insensato que, teniendo necesidad de una mujer para acabar de morirse, va como fiero y frío espectro á tomar una joven! ¡Insensato viejo! Mientras con una mano se agarra á la tuya, ¿no ve á la muerte que le agarra la otra? Ha venido á interponerse temerariamente entre nosotros. ¡Pobre hombre! Más le valiera haber muerto de una vez. ¿Quién diablos pensó en semejante matrimonio?

D.ª Sol.—Dicen que el rey lo quiere.

Hernani.—¡El rey! Mi padre murió en el cadalso, condenado por el suyo, y aunque haya envejecido después de aquella inmolación, para la sombra del difunto rey, para su hijo vivo, para su viuda, para todos los suyos, mi odio es siempre nuevo. Muy niñop. 20 aún hice el juramento de vengar en el hijo la muerte de mi padre. Por todas partes, rey de las Castillas, por todas partes te busco, porque el odio es eterno entre ambas familias. Nuestros padres lucharon sin tregua ni piedad por espacio de treinta años. Y es en vano que los padres hayan muerto: su odio vive. Para ellos no ha venido la paz, porque los hijos viven y continúa el duelo á muerte. ¡Y es él quien quiere ese execrable himeneo! ¡Mejor que mejor! Yo le buscaba y viene él á ponerse en mi camino.

D.ª Sol.—Hernani, me espantas.

Hernani.—Cargado con el peso de un anatema, preciso es que llegue hasta á espantarme á mí mismo. Escucha: el hombre á que tan joven te han destinado, Ruy de Silva, tu tío, es duque de Pastrana, rico hombre de Aragón, conde y grande de España. Á falta de juventud, puede traerte tanto oro y joyas que reluzca tu frente entre las frentes reales, y por la gloria, la opulencia y el orgullo, más de una reina envidiará á su duquesa. Yo, por mí, soy pobre, y no tuve en mi niñez más que los bosques, á donde huía descalzo. Acaso tengo algún rico blasón que una mancha de sangre ahora deslustra; acaso tengo derechos, sepultados en las sombras, que un negro paño de patíbulo oculta aún entre sus pliegues, y que si mi esperanza no se engaña, podrán brillar un día con mi espada, pero hasta ahora no he recibido del avaro cielo más que el aire, la luz y el agua, que es el dón común á todos. Permite que te libre del duque ó de mí; has de elegir entre los dos: ó ser su esposa ó seguirme.

D.ª Sol.—¡Seguirte!

Hernani.—Entre nuestros rudos compañeros, como yo proscritos, cuyos nombres conoce ya el verdugo, hombres de corazón y de hierro que nunca se enmohecen, teniendo todos ellos agravios de sangre que vengar, vendrás tú á ser la reina de mi banda, porquep. 21 has de saber que yo no soy más que un bandolero. Cuando todos me perseguían en ambas Castillas, solo, en sus bosques y montañas, tuve que buscar seguro asilo y Cataluña me acogió como una madre. Allí entre sus montañeses, pobres, pero altivos y libres, fuí creciendo, y mañana, si mi aliento hace resonar esta bocina, acudirán en són de guerra tres mil de sus valientes. ¡Te estremeces! Aún puedes reflexionarlo bien. Seguirme por bosques y montes y arenales, entre hombres parecidos á los demonios de tus pavorosos sueños; sospechar de todo, de las miradas, de las palabras, de los pasos, del ruido; oir silbar las balas de los mosquetes persiguiendo vidas, anunciando muertes; estar proscrita como yo y conmigo andar errante, y si es preciso, seguirme adonde seguiré yo á mi padre, al patíbulo... esta será tu suerte.

D.ª Sol.—Te seguiré.

Hernani.—El duque es rico, grande, honrado, sin sombra ninguna en el escudo de su casa; el duque lo puede todo y te ofrece, con su mano, tesoros, títulos, esplendor, dicha...

D.ª Sol.—Partiremos mañana. ¡Oh mi Hernani! no me vituperes por mi extraña audacia. ¿Eres mi demonio ó mi ángel? No lo sé; pero soy tu esclava. Vé adonde quieras: contigo iré; que partas ó te quedes, tuya, tuya soy. Y ¿por qué así? Lo ignoro; pero tengo necesidad de verte, y de verte más y de verte siempre. Cuando se pierde el ruido de tus pasos, creo que no late ya mi corazón; me faltas tú y me siento ausente de mí misma; pero cuando esos pasos vuelven de nuevo á sonar en mis oídos ansiosos, entonces recuerdo que existo y siento volver á mí el alma fugitiva.

Hernani (Estrechándola en sus brazos.)—¡Ángel mío!

D.ª Sol.—Mañana á media noche ¿eh? Trae tu gente debajo de mi ventana. Darás tres golpes y... descuida, seré osada y fuerte.

p. 22Hernani.—Ya sabes quien soy.

D.ª Sol.—¿Qué importa? Te seguiré.

Hernani.—No: ya que quieres seguirme, débil mujer, bueno es que sepas qué nombre, qué título, qué alma, qué destino hay oculto en el pastor Hernani...

D. Carlos (Abriendo con estrépito la puerta del armario.)—¿Cuándo vais á acabar de referir vuestra historia? ¿Creéis que está uno cómodamente en este armario?

(Retrocede sorprendido Hernani, á la vez que Sol da un grito y se refugia en sus brazos mirando con espanto á don Carlos.)

Hernani (Echando mano á su espada.)—¿Qué hombre es ese?

D.ª Sol.—¡Cielos! ¡Socorro!

Hernani.—Callad, doña Sol. Cuando estoy yo á vuestro lado, suceda lo que quiera, no tenéis que reclamar más defensa que la mía. (Á don Carlos.) ¿Qué hacíais ahí?

D. Carlos.—¿Yo? Pues á lo que parece no cabalgaba por el bosque.

Hernani.—Quien se chancea, después de la afrenta, se expone á dar qué reir también á su heredero.

D. Carlos.—Á cada cual le llega su vez. Señor mío, hablemos en plata. Vos amáis á doña Sol y venís todas las noches á miraros en el espejo de sus ojos: está muy bien. Pero yo amo también á la dama y quiero conocer á quién he visto entrar tantas veces por la ventana, mientras yo estaba á la puerta.

Hernani.—Pues, por mi honor, os he de hacer salir por donde yo entro.

D. Carlos.—Lo veremos. Yo ofrezco mi amor á la dama: compartamos. He visto en su bella alma tal y tanta ternura que á buen seguro tiene harto para los dos. Esta noche quise acabar mi empeño, y sorprendido por vos, á lo que pude entender, me escondo aquí y escucho, para no ocultaros nada; pero oía muyp. 23 mal y me ahogaba muy bien. Fuera de que estaba echando á perder mi traje á la francesa; conque... he salido.

Hernani.—Mi daga tampoco está á su gusto y rabia por salir también.

D. Carlos (Saludando.)—Como queráis, caballero.

Hernani (Sacando su espada.)—¡En guardia!

D. Carlos (Desnudando también la suya.)—En guardia, pues.

D.ª Sol (Interponiéndose.)—¡Dios mío! ¡Hernani!

D. Carlos.—Tranquilizaos, señora.

Hernani (Á don Carlos.)—¿Vuestro nombre?

D. Carlos.—¡Bah! Dadme el vuestro.

Hernani.—¡Secreto fatal! Lo guardo para otro, que ha de sentir un día á mis plantas vencedoras mi nombre en su oído y mi daga en su corazón.

D. Carlos.—¿Y cuál es el nombre de ese otro?

Hernani.—¿Qué os importa? Defendeos.

(Cruzan las espadas. Doña Sol cae desfallecida. Al mismo tiempo llaman á la puerta.)

D.ª Sol (Levantándose con espanto.)—¡Dios mío! ¡Llaman á la puerta!

(Detiénense los combatientes. Entra Josefa por la puerta secreta.)

Hernani (Á Josefa.)—¿Quién llama así?

D.ª Josefa.—¡Virgen de las Angustias! ¡Qué conflicto! ¡El duque que regresa!

D.ª Sol.—¡Cielos! ¡Estoy perdida! ¡Infeliz de mí!

D.ª Josefa (Reconociendo el campo.)—¡Jesús! ¡El desconocido! ¡Las espadas desnudas! ¡Se estaban batiendo! ¡Qué apuros!

(Los dos adversarios envainan sus aceros. Don Carlos se cala el sombrero y se emboza hasta los ojos. Siguen llamando.)

Hernani.—¿Qué hacemos?

Una voz (Por fuera.)—¡Sol, abre esta puerta!

p. 24(La dueña da un paso hacia la puerta y Hernani la detiene.)

Hernani.—No abráis.

D.ª Josefa (Sacando su rosario.)—¡Santiago apóstol! ¡Sacadnos en bien de este mal paso! (Siguen llamando.)

Hernani (Indicando el armario á don Carlos.)—Ocultémonos ahí.

D. Carlos.—¿En el armario?

Hernani.—Entrad, yo me encargo de que los dos quepamos.

D. Carlos.—¡Pardiez! Es demasiado ancho.

Hernani.—Huyamos por allí. (Por la puerta secreta.)

D. Carlos.—Huid vos; yo me quedo aquí.

Hernani.—¡Ah! Me pagaréis esta jugada.

D. Carlos (Á Josefa.)—Abrid la puerta.

Hernani.—¿Qué dice?

D. Carlos (Á la dueña indecisa.)—Que abráis, os mando.

(Siguen llamando. La dueña va á abrir temblando.)

D.ª Sol.—¡Estoy muerta!

Los mismos, DON RUY GÓMEZ DE SILVA (barba y cabellos blancos, traje negro).—Criados con antorchas.

D. Ruy.—¡Hombres á estas horas en el cuarto de mi sobrina! Venid todos, que es cosa de ver. ¡Por San Juan de Ávila! Doña Sol ¿qué es esto? ¿Qué hacen aquí estos caballeros? En tiempos del Cid y de Bernardo, aquellos gigantes de España y del mundo, iban ellos por ambas Castillas honrando á los ancianos y protegiendo á las doncellas. Eran hombres fuertes que tenían por menos pesado el hierro de sus armas que vosotros el terciopelo de vuestros vestidos.

p. 25

Aquellos hombres tenían en respeto las canas, santificaban su amor en las iglesias, no hacían traición á nadie y sabían muy bien guardar el honor de sus casas. Si querían mujer, tomábanla á la clara luz del día, delante de todo el mundo, con la espada, el hacha ó la lanza en la mano. Y en cuanto á estos traidores que, fiando sólo á la noche sus infames fechorías, á espaldas de los esposos roban el honor de las mujeres, yo afirmo que el Cid los hubiera tenido por viles y degradando su usurpada nobleza, hubiera abofeteado sus blasones con la vaina de su espada. He aquí lo que harían losp. 26 hombres de otro tiempo con los hombres de hoy... ¿Qué habéis venido á hacer aquí? ¿Acaso á decir que soy un viejo de que los jóvenes se ríen? ¿Se van á reir de mí, antiguo soldado de Zamora? Y cuando pase con mis honradas canas, ¿se reirán también de mí? ¡Ira de Dios! Pues á lo menos vosotros no habéis de ser quienes se rían.

Hernani.—Señor duque...

D. Ruy.—¡Silencio! ¡Cómo se entiende! Disponéis de la espada y la daga y la lanza, la caza, los festines, las jaurías, los halcones, los cantares de amor, las plumas en el fieltro, las danzas, las corridas y cañas, la juventud, la alegría; y á toda costa queréis tener un juguete y tomáis á un anciano. ¡Ah! romped, romped el juguete; pero ¡plegue á Dios que os salte en astillas al rostro! Seguidme.

Hernani.—Señor duque...

D. Ruy.—¡Seguidme! ¡Cómo! Hay en mi casa un tesoro, que es el honor de una doncella, el honor de toda una familia. Esta doncella, á quien amo, es de mi sangre, sobrina mía, que en breve ha de ser mi esposa. Yo la creo casta y pura y sagrada para todos los hombres; y si yo, don Ruy Gómez de Silva, tengo que salir una hora, no puedo hacerlo sin peligro de que un ladrón de honras se deslice en mi hogar. ¡Atrás, hombres desalmados! lavaos las manos... que mancháis á nuestras mujeres sólo con tocarlas. Está bien. Continuad... ¿Tengo algo más? (Se arranca el collar.) Tomad, pisotead mi Toisón de oro. (Tira su sombrero.) Deshonrad mis canas...

D.ª Sol.—¡Ah! señor...

D. Ruy (Á sus criados.)—¡Venid en mi ayuda! ¡Mi hacha, mi puñal, mi daga de Toledo! (Á los intrusos.) Seguidme los dos.

D. Carlos (Dando un paso.)—Duque, no se trata precisamente de eso ahora; trátase, ante todo, dep. 27 la muerte de Maximiliano, emperador de Alemania.

(Descubriéndose.)

D. Ruy.—¡Aún os burláis!... ¡Ah! ¡Santo Dios! ¡El Rey!

D.ª Sol.—¡El Rey!

Hernani.—¡El Rey de España!

(Clavándole los ojos vengativo.)

D. Carlos (Con gravedad.)—Sí, Carlos primero. Mi augusto abuelo, el emperador, ha muerto, según he sabido esta misma noche, y he venido en persona y sin demora á darte la noticia, á ti, mi leal súbdito, y á pedirte consejo, de noche y de incógnito. Ya ves si el negocio era para tanto ruido.

(Ruy Gómez despide á sus criados con una seña y se acerca al Rey, á quien Sol examina con sorpresa y temor, mientras Hernani permanece aislado mirándole también con ojos fulgurantes.)

D. Ruy.—Pero ¿cómo tardar tanto en abrirme la puerta?

D. Carlos.—Venías tan acompañado... Cuando un secreto de Estado me trae á tu palacio, no era cosa de ir á decirlo á todos tus sirvientes.

D. Ruy.—Perdonad, señor. Las apariencias...

D. Carlos.—Bien, duque, te hice gobernador del castillo de Figueras; pero ¿á quién debo hacer ahora tu gobernador?

D. Ruy.—Señor, perdonad.

D. Carlos.—Basta: no hablemos más de esto. Pues, como decía, el emperador ha muerto.

D. Ruy.—¡Ha muerto vuestro augusto abuelo!

D. Carlos.—Ya me ves, duque, poseído de tristeza.

D. Ruy.—¿Y quién ha de sucederle?

D. Carlos.—Un duque de Sajonia está en la lista, y Francisco primero de Francia es otro de los pretendientes.

p. 28D. Ruy.—¿Dónde van á reunirse los electores del imperio?

D. Carlos.—Han elegido, según creo, Aquisgrán... ó Spira... ó Francfort.

D. Ruy.—Y nuestro Rey y señor, que Dios guarde, ¿no ha pensado nunca en el imperio?

D. Carlos.—Siempre.

D. Ruy.—Á nadie sino á vos pertenece.

D. Carlos.—Bien lo sé.

D. Ruy.—Vuestro augusto padre, señor, fué archiduque de Austria, y creo que el imperio tendrá presente que era abuelo vuestro quien acaba de morir.

D. Carlos.—Además soy ciudadano de Gante.

D. Ruy.—En mis primeros años tuve el honor de ver á vuestro ilustre abuelo. ¡Ah! ¡Cuán viejo soy! ¡todo ha muerto ya! Era un emperador poderoso y magnánimo.

D. Carlos.—Roma también está por mí.

D. Ruy.—Valiente, enérgico, pero nada despótico... ¡Oh! aquella corona sentaba muy bien al viejo cuerpo germánico. (Se inclina y besa la real mano.) ¡Cuánto os compadezco señor! ¡Tan mozo y hundido ya en tanto duelo!

D. Carlos.—El papa desea recobrar la Sicilia, que un emperador no puede poseer. Me apoya para que como hijo agradecido y sumiso, le entregue luégo su presa. Tengamos el águila y después... veremos si he de darle á roer los alones.

D. Ruy.—¡Con qué gusto vería aquel veterano del trono ciñendo su corona á su ilustre nieto! ¡Ah! ¡Con vos hemos de llorar todos á aquel pío y máximo emperador!

D. Carlos.—El Padre Santo es hábil. ¿Qué es la Sicilia? Una isla que pende de mi reino, una pieza, un girón, que apenas conviene á España y á su lado se arrastra. «¿Qué harías, hijo mío, de esa isla, atada alp. 29 cabo de un hilo? Tu imperio está mal hecho. Pronto, venid aquí. Unas tijeras y cortemos.» Gracias, Santísimo Padre, porque de esos girones, como tenga yo fortuna, he de coser más de uno al sacro imperio, y si otros me arrancaran, remendaría mis estados con islas y ducados.

D. Ruy.—Consolaos: hay otro reino de justicia, donde parecen los muertos más santos y augustos.

D. Carlos.—El rey Francisco I es un ambicioso. Muerto el viejo emperador, al punto ha puesto los ojos en el imperio. ¿No tiene á la Francia Cristianísima? ¡Ah! la herencia es pingüe y bien merece que le tenga apego. Decía al rey Luís el emperador mi abuelo: «Si yo fuera Dios Padre y tuviera dos hijos, haría Dios al primogénito y al segundo, rey de Francia.» ¿Crees que Francisco pueda tener algunas esperanzas?

D. Ruy.—Es un rey victorioso.

D. Carlos.—Sería preciso cambiarlo todo. La bula de oro prohibe elegir á un extranjero.

D. Ruy.—Según eso, señor, sois rey de España.

D. Carlos.—Soy ciudadano de Gante.

D. Ruy.—La última campaña ha ensalzado mucho al rey Francisco.

D. Carlos.—El águila que va á nacer en mi cimera puede también desplegar sus alas.

D. Ruy.—¿Entendéis el latín?

D. Carlos.—Mal.

D. Ruy.—Es lástima. La nobleza alemana gusta mucho de que le hablen en latín.

D. Carlos.—Ya se contentará con castellano altivo, pues, creedme á fe de Carlos, cuando la voz habla alto, poco importa la lengua que se habla. Ahora voy á Flandes, y es menester, mi querido Silva, que vuelva emperador. El rey de Francia va á removerlo todo; quiero anticiparme á él y partiré dentro de poco.

D. Ruy.—¿Nos dejáis, señor, sin purgar antes á p. 30Aragón de esos nuevos bandidos que al abrigo de sus montañas levantan sus audaces frentes?

D. Carlos.—Ya he dispuesto que el duque de Arcos acabe con ellos.

D. Ruy.—¿Dais también orden al capitán de la gavilla para que se deje exterminar?

D. Carlos.—¿Quién es ese bandolero? ¿Su nombre?

D. Ruy.—Lo ignoro; pero dicen que es audaz.

D. Carlos.—Yo sólo sé que por ahora está en Galicia y ya enviaré alguna fuerza para que dé cuenta de él.

D. Ruy.—Entonces son falsas las noticias que por aquí lo suponen.

D. Carlos.—Falsas serán... esta noche me hospedo en tu casa.

D. Ruy.—¡Ah! ¡Señor! ¡tanta honra!... (Inclinándose profundamente.) ¡Hola! (Acuden los criados.) Honrad todos al Rey mi huésped.

(El duque forma en dos filas á los criados con antorchas hasta la puerta del fondo. Mientras, se acerca Sol á Hernani. El rey los cela.)

D.ª Sol (Á Hernani.)—Mañana á media noche, bajo mi ventana, sin falta. Darás tres palmadas.

Hernani.—Mañana.

D. Carlos (Aparte.)—¡Mañana! (Á Sol con galantería.) Permitidme que para salir os ofrezca la mano.

(La conduce hasta la puerta.)

Hernani (Con la mano en el pecho.)—¡Ay, puñal mío! ¿cuándo saltarás?

D. Carlos (Volviendo. Aparte.)—¡Qué cara pone! (Á Hernani.) Os concedí el honor de chocar vuestra espada con la mía, caballero. Por cien razones me sois sospechoso; pero el rey don Carlos odia la traición. Idos, pues. Todavía me digno proteger vuestra fuga.

D. Ruy (Volviendo.)—¿Quién es este caballero? (Indicando á Hernani.)

p. 31

D. Carlos.—...Permitidme que para salir os ofrezca la mano.

p. 33D. Carlos.—Es de mi séquito y parte.

(Salen con los criados, precediendo al rey el duque con una antorcha en la mano.)

HERNANI

Sí, de tu séquito ¡oh rey! de tu séquito soy. De noche y de día, en efecto, y paso á paso te sigo, con el puñal en la mano y los ojos fijos en tu huella. En mí persigue en ti mi raza á tu raza. Y como si no fuera bastante, has venido también á ser mi rival. Hubo un momento en que me quedé indeciso entre amar y aborrecer. Mi corazón no era bastante ancho para ella y para ti, y amándola olvidé el odio que te tengo; pero una vez que tú lo quieres, una vez que vienes tú á recordármelo, en buen hora, lo recuerdo. Mi amor hace inclinar la incierta balanza y cae del lado de mi odio. Sí, soy de tu séquito; tú lo has dicho. ¡Oh! ningún cortesano de tu maldita elevación, ningún señor de los que lamen tus manos y besan tus piés, ningún perro de palacio adiestrado en seguir á un rey seguirán jamás tus huellas más tenaces y asiduos que yo. Lo que quieren de ti todos esos cortesanos es algún título ó juguete de relumbrón; para querer tan poco, no querría yo nada; lo que yo quiero de ti no es un vano favor, es el alma de tu cuerpo, la sangre de tus venas, lo que un puñal ansioso hurgando largo tiempo puede arrebatar á un corazón. Vé delante; yo te seguiré. Mi vigilante venganza me acompaña siemprep. 34 y me habla al oído. Vé, aquí estoy yo; yo espío y escucho, y sin ruido mi paso busca el tuyo y lo sigue y persigue. De día ¡oh rey! no podrás volver la cabeza sin verme inmóvil y sombrío en tus solemnidades; ni de noche podrás tampoco volverla sin encontrar mis ojos fulgurantes detrás de ti.

(Vase.)

p. 35

EL BANDIDO

ZARAGOZA

Un patio del palacio de Silva. — Á la izquierda los grandes muros del palacio con una ventana con balcón. Por debajo de la ventana una puerta pequeña. Á la derecha y en el fondo casas y calles. — Noche. — En las fachadas de los edificios algunas ventanas iluminadas.

PERSONAJES

DON CARLOS, DON SANCHO SÁNCHEZ DE ZÚÑIGA, conde de Monterey, DON MATÍAS CENTURIÓN, marqués de Almunan, DON RICARDO DE ROJAS, señor de Casapalma

(Llegan los cuatro siguiendo á don Carlos, con los sombreros gachos y embozados en sendas capas que dejan ver por debajo las puntas de las espadas.)

D. Carlos (Examinando el balcón.)—He aquí el balcón, la puerta... Me hierve la sangre. (Mirando la ventana.) Todavía no hay luz. Y la hay en todas partes donde no me conviene, menos en esta ventana, donde me convendría.

D. Sancho.—Señor, y volviendo á ese traidor, ¿le dejasteis partir?

D. Carlos.—Así es la verdad.

D. Sancho.—Y acaso fuera el jefe de la banda.

D. Carlos.—Jefe ó capitán, yo no he visto jamás testa coronada con más altivez.

D. Sancho.—¿Y se llama?...

D. Carlos.—Muñoz... Fernan... No, un nombre que acaba en i.

D. Sancho.—¿Hernani tal vez?

D. Carlos.—Eso, Hernani.

D. Sancho.—Es él.

D. Matías.—Hernani es.

D. Sancho.—¿Y no recordáis su conversación?

D. Carlos (Sin dejar de mirar á la ventana.)—¡Pardiez! No oía nada en aquel maldito armario.

D. Sancho.—Pero, señor, ¿cómo lo soltasteis, teniéndolo ya en vuestras manos?

D. Carlos (Mirándolo fijamente.)—Conde de Monterey, ¿me interrogáis? (Los dos señores retroceden y cap. 37llan.) Y por otra parte, no es eso lo que más me interesa. Yo voy tras de su amada, no tras él. Estoy verdaderamente enamorado. ¡Qué ojos negros tan hermosos, amigos míos! ¡dos espejos! ¡dos antorchas! De todo el coloquio no oí más que estas palabras: Hasta mañana á la noche. Pero es lo esencial. Ahora mientras ese bandido con cara de galán se entretiene en alguna fechoría, me anticipo yo y le robo la paloma.

D. Ricardo.—Hubiera sido un golpe completo matar á la vez el buitre.

D. Carlos.—¡Buen consejo! Tenéis la mano muy ligera, conde.

D. Ricardo.—Señor ¿con qué título os place que sea conde?

D. Sancho.—Ha sido una equivocación.

D. Ricardo.—El Rey me ha nombrado conde.

D. Carlos.—Basta. He dejado caer ese título; recogedlo y en paz.

D. Ricardo (Inclinándose.)—Gracias, señor.

D. Sancho.—¡Gran título! Conde por equivocación.

(El Rey se pasea por el fondo mirando con impaciencia hacia las ventanas iluminadas. Los otros hablan entre sí en el proscenio.)

D. Matías (á D. Sancho).—Pero ¿qué hará el rey, una vez sorprendida la dama?

D. Sancho.—La hará condesa, después dama de honor, y cuando tenga un hijo de ella, lo hará rey.

D. Matías.—¡Pardiez! ¡Á un bastardo! Conde, enhorabuena; pero no así como quiera se puede sacar un rey de una condesa.

D. Sancho.—Entonces la hará marquesa, mi querido marqués.

D. Matías.—Los bastardos se guardan para los países conquistados, y se les hace virreyes, única cosa para que sirven.

D. Carlos (Mirando con cólera las ventanas iluminap. 38das.)—¡Pardiez! Diríase que son ojos celosos que nos espían. Ahora se oscurecen dos. ¡Sea enhorabuena! ¡Qué largos son los momentos de espera! ¿Quién hará adelantar la hora?

D. Sancho.—Eso es lo que decimos muchas veces en palacio.

D. Carlos.—Mientras en los vuestros mi pueblo lo repite. La última ventana se oscurece. (Mirando á la de Sol.) ¡Maldita vidriera! ¿Cuándo te iluminarás tú? ¡Oh doña Sol! Ven pronto á brillar como un astro en las sombras de esta noche. (Á don Ricardo.) ¿Es ya media noche?

D. Ricardo.—Muy pronto será.

D. Carlos.—Es preciso acabar cuanto antes. Á cada momento puede llegar el otro. (Se ilumina la ventana de Sol.) ¡Por fin, amigos míos, sale el sol! Ved la sombra de la dama á través de los cristales. No perdamos tiempo y hagamos la señal que espera. Hay que dar tres palmadas. Pero acaso se alarme viendo aquí tanta gente. Retiraos allá á la sombra á guardarme las espaldas. Compartamos estos amoríos: la dama para mí; para vosotros el bandido.

D. Ricardo.—Muchas gracias, señor.

D. Carlos.—Si viene á estorbarme, dadle bonitamente una estocada, y mientras se recobra, me llevaré yo la dama. Pero ¡cuenta con matarlo! Al cabo es un valiente, y la muerte de un hombre, cosa grave.

(Los tres caballeros se inclinan y salen. Don Carlos hace luégo la señal dando las tres palmadas, y á la última se asoma Sol al balcón, vestida de blanco.)

DON CARLOS, DOÑA SOL

D.ª Sol.—¡Eres tú, Hernani!

p. 39D. Carlos (Aparte.)—¡Pardiez! No hablemos.

(Vuelve á hacer la señal.)

D.ª Sol.—Bajo al momento.

(Cierra la ventana y muy luégo se abre la puerta pequeña apareciendo Sol con una lamparilla en la mano y un manto al hombro.)

p. 40D.ª Sol.—¿Hernani?

(Don Carlos se cala el sombrero y se le acerca precipitadamente.)

D.ª Sol (Dejando caer la lámpara.)—¡Dios mío! ¡No es su paso!

(Quiere retroceder, pero el rey la detiene por el brazo.)

D. Carlos.—¡Doña Sol!

D.ª Sol.—¡Cielos! ¡No es su voz! ¡Desdichada de mí!

D. Carlos.—¿Qué voz quieres más amorosa? Siempre es la voz de un amante y de un amante real.

D.ª Sol.—¡El Rey!

D. Carlos.—Pide, manda... un reino te ofrezco; porque éste, cuyo amor desdeñas, es el rey, tu señor; es Carlos, tu esclavo.

D.ª Sol (Pugnando por desasirse.)—¡Socorro! ¡Hernani!

D. Carlos.—No te espantes: es el rey quien te tiene, no el bandido.

D.ª Sol.—No, el bandido sois vos. ¿No os da vergüenza? ¿Son estas las hazañas que han de daros fama? ¡Venir de noche y por fuerza á robar una doncella! ¡Ah, mi bandido vale cien veces más que vos! Oíd, rey de Castilla. Si el hombre naciera donde lo eleva su alma, si Dios concediera la jerarquía á la altura del corazón, el rey sería él, y el bandido vos.

D. Carlos.—Señora...

D.ª Sol.—¿Olvidáis que mi padre era conde?

D. Carlos.—Yo os haré duquesa.

D.ª Sol.—Basta. ¡Qué vergüenza! (Retrocediendo algunos pasos.) Nada, nada puede haber entre nosotros, don Carlos. Mi padre derramó por vos su sangre y yo soy doncella noble, y celosa de mi sangre y de mi honor;... soy mucho para manceba y muy poco para esposa.

D. Carlos.—¿Princesa?

p. 41D.ª Sol.—Rey don Carlos, id con vuestros amoríos á mujerzuelas dignas de ellos, pues si os atrevéis á tratarme á mí con tal infamia, podré muy bien demostraros que soy dama y que soy mujer.

D. Carlos.—Pues bien, venid á compartir mi trono: seréis reina, emperatriz...

D.ª Sol.—Comprendo la añagaza. Concluyamos: prefiero con mi Hernani vivir errante fuera del mundo y de la ley, con hambre y sed, compartiendo su destino, abandono, guerra, destierro, persecución, miseria, á ser emperatriz con un emperador.

D. Carlos.—¡Cuán dichoso es ese hombre!

D.ª Sol.—Es pobre y hasta proscrito.

D. Carlos.—Hace bien en ser pobre y hasta proscrito, puesto que es tan amado. Yo estoy solo y un ángel le acompaña á él. En fin, ¿me odiáis?

D.ª Sol.—No os amo.

D. Carlos (Asiéndola con violencia.)—Pues bien, me améis ó no, vendréis conmigo; mi mano es más fuerte que la vuestra. Vendréis. Yo lo quiero así. ¡Pardiez! Vamos á ver si soy rey de España y de las Indias para nada.

D.ª Sol (Forcejeando.)—¡Ah! ¡Señor, por piedad! Pues sois el rey, duquesa, marquesa ó condesa, no tenéis más que escoger: las damas de la corte tienen siempre amor para vuestro amor. Pero mi proscrito ¿qué ha recibido del avaro cielo? Vos tenéis á Castilla, Aragón, Navarra, Murcia, León y diez reinos más, y Flandes y las Indias con sus minas de oro; tenéis un imperio en que nunca se pone el sol; y con todo esto ¿habréis de quitarle á él lo único que tiene... yo?

(Se hinca de rodillas á los piés del rey.)

D. Carlos.—Ven, no escucho nada. Ven; si correspondes á mi amor te doy á elegir entre mis Españas.

D.ª Sol.—No quiero más de vos que este puñal. (Sep. 42 lo arranca del cinto y el rey la suelta y retrocede.) Atreveos ahora. Dad un paso no más.

D. Carlos.—¡Qué hermosa está! No extraño ya que ame á un rebelde.

(Va á dar un paso y Sol alza el puñal.)

D.ª Sol.—Un paso hacia mí y os mato y me mato. (El rey retrocede más. Sol se desvía y grita.) ¡Hernani! ¡Hernani!

D. Carlos.—¡Callad!

D.ª Sol.—Un paso y todo acaba.

D. Carlos.—Señora, ya que á tal extremo reducís mi bondad, sabed que para obligaros tengo ahí tres hombres de mi séquito.

Hernani (Surgiendo á su espalda.)—Habéis olvidado uno.

(Vuélvese el rey y ve á Hernani con los brazos cruzados bajo su larga capa y con el ala del sombrero levantada. Sol da un grito y corre á abrazarle.)

DON CARLOS, DOÑA SOL, HERNANI

Hernani.—¡Oh! El cielo me es testigo que hubiera ido de buen grado á buscarlo más lejos.

D.ª Sol.—Hernani, sálvame.

Hernani.—Cálmate, vida mía.

D. Carlos.—¿Qué diablos hacen mis amigos por allá? ¡Haber dejado pasar á este capitán de bandoleros! (Llamando.) ¡Monterey!

Hernani.—Vuestros amigos están en poder de los míos. No reclaméis la ayuda de sus espadas impotentes: para tres que vinieran á ayudaros, vendrían á ayudarme á mí sesenta, y vale cualquiera de ellos por vosotros cuatro. Así, arreglemos los dos solos nuestrasp. 43 cuentas. ¡Conque pusisteis la mano en esta doncella! Ha sido una imprudencia, señor rey de Castilla, y una cobardía.

D. Carlos (Con desdén.)—Señor bandido, de vos á mí no hay reproche.

Hernani.—¡Se chancea! ¡Oh! Yo no soy rey; pero cuando un rey me agravia y se chancea además, se me sube á mí la cólera á la altura de su orgullo. Y cuenta que en afrentándome se teme más al rubor de mi frente que á la púrpura de un rey. Sois un insensato, si abrigáis la más mínima esperanza. (Agarrándolo del brazo.) ¿Conocéis bien la mano que os aprieta? Escuchad. Vuestro padre hizo morir al mío, y os odio. Me habéis quitado mis bienes y mis títulos, y os odio. Amáis á la mujer que yo amo, y os odio, os odio, os odio con toda mi alma.

D. Carlos.—Bien está.

Hernani.—Esta noche, sin embargo, ni me acordaba de vos: sólo sentía un anhelo, un ardor, una necesidad: doña Sol. Y anheloso y ardiente de amor vengo y... ¡por vida mía! os encuentro en vías de robármela. ¡Cuando ya os había olvidado, os interponéis vos mismo en mi camino! Señor rey de Castilla, os repito que sois un insensato. Caísteis en vuestras propias redes: ni fuga, ni socorro. ¡Oh te tengo asediado! Solo, rodeado por todas partes de encarnizados enemigos ¿qué has de hacer?

D. Carlos (Con altivez.)—¿También me interrogáis?

Hernani.—¡Bah! ¡bah! No quiero que un brazo oscuro te hiera. Ni quiero que se me escape mi venganza. Nadie te tocará, sino yo. Defiéndete.

(Saca su espada.)

D. Carlos.—Yo soy vuestro rey y señor. Matadme, sea; pero sin duelo.

Hernani.—Pronto has olvidado que anoche tu espada se cruzó con la mía.

p. 44D. Carlos.—Anoche ignoraba yo vuestro nombre, y vos ignorabais también mi jerarquía. Hoy vos sabéis quién soy yo, y yo quién sois vos.

Hernani.—Enhorabuena. Defiéndete.

D. Carlos.—No acepto el duelo. Asesinadme.

Hernani.—Pero ¿crees tú que los reyes son para mí sagrados? ¡Á ver si te defiendes!

D. Carlos.—Asesinadme: no me defiendo. ¡Ah! ¿Creéis, bandidos, que vuestras viles gavillas pueden extenderse impunemente por las ciudades? (Hernani retrocede. Don Carlos le mira con ojos de águila.) ¿Creéis que manchados de sangre y cargados de crímenes, podréis, después de todo, pasar por generosos? ¿Creéis que nosotros, víctimas de vuestras violencias, hemos de ennoblecer vuestros puñales con el choque de nuestras espadas? No; el crimen os posee y por donde quiera lo arrastráis. ¡Duelos con vosotros! No, no: asesinad.

(Hernani, sombrío y pensativo, vacila un momento en herir. De repente quiebra la espada contra el suelo y se vuelve hacia el rey.)

Hernani.—Vete. Mejores encuentros tendremos. Vete, pues.

D. Carlos.—Está bien. Dentro de algunas horas, yo vuestro rey, volveré al palacio ducal y mi primer cuidado será llamar al juez. ¿Han puesto á precio vuestra cabeza?

Hernani.—Sí.

D. Carlos.—Bien. Desde hoy os tengo por rebelde y traidor. Por todas partes he de perseguiros. Estáis avisado. Voy á decretar vuestra proscripción del reino.

Hernani.—Ya está decretada.

D. Carlos.—Otra vez más.

Hernani.—Por fortuna, Francia está cerca y me servirá de asilo.

p. 45D. Carlos.—Voy á ser emperador de Alemania y quedaréis proscrito del imperio.

Hernani.—Me queda el resto del mundo, para seguir odiándote.

D. Carlos.—¿Y si fuera mío el mundo?

Hernani.—Entonces... entonces me quedaría la tumba.

D. Carlos.—Bien, yo sabré desbaratar tus maquinaciones insolentes y rebeldes.

Hernani.—La venganza es coja y llega á paso lento; pero llega.

D. Carlos (Con desdén.)—¡Tocar á la dama que adora á un bandido!

Hernani.—Recuerda que aún estás en mi poder, y piensa, futuro César, piensa que si apretara esta mano harto generosa, aplastaría en el huevo tu águila imperial.

D. Carlos.—¡Á ver si os atrevéis!

Hernani.—¡Vete! ¡vete!... Huye de aquí; pero toma antes mi capa. (Se quita la capa y la echa á los hombros del rey.) Sin ella, te caería encima algún puñal. (Envuélvese el rey en la capa del bandido.) Ahora parte sin temor. Mi sedienta venganza hace sagrada tu cabeza para otro que yo.

D. Carlos.—Ya que me habláis así, no me pidáis nunca gracia ni perdón.

(Vase.)

HERNANI, DOÑA SOL

D.ª Sol.—Ahora, huyamos sin tardanza.

Hernani.—¿Estás resuelta á aceptar mi desgracia y acompañarme hasta el fin? Noble propósito, digno de un fiel corazón. Pero ya lo ves, bien mío; para llevarp. 46me gozoso á mi retiro un tesoro de belleza que codicia un rey, para que mi Sol me siga y me pertenezca, para tomar su vida y unirla á la mía, para arrastrarte conmigo sin vergüenza y sin pesar, no es tiempo, no es tiempo aún: veo el cadalso demasiado cerca.

D.ª Sol.—¿Qué dices?

Hernani.—El rey á quien he mirado cara á cara, va á castigarme por haberle perdonado. Huyo; acaso esté ya en su palacio llamando á sus guardias, á sus criados, á sus caballeros y verdugos.

D.ª Sol.—¡Ah! Estoy temblando, Hernani. Pues bien, démonos prisa; huyamos juntos.

Hernani.—¡Juntos! No, no. La hora ha pasado. ¡Ah! Doña Sol, cuando te revelaste á mis ojos, tan buena y aun piadosa, dignándote poner tu amor en mí, yo ¡desdichado! pude ofrecerte lo que tenía, mis monp. 47tañas, mis bosques, mis torrentes, mi negro pan de proscrito, la mitad del lecho de musgo en que reposo; pero ofrecerte la mitad del cadalso... perdona ¡oh Sol! el cadalso es para mí solo.

D.ª Sol.—Me lo prometiste también.

Hernani (De rodillas á sus piés.)—¡Ángel mío! en este instante en que acaso se acerca la muerte entre las sombras, declaro aquí, proscrito, con mi dolor profundo de haber nacido en cuna ensangrentada, que por negro que sea el duelo que envuelve mi vida, soy un hombre feliz; y quiero que me envidien porque me has amado, porque tú me lo has dicho, porque en voz baja has bendecido tú mi frente maldita.

D.ª Sol.—¡Hernani mío!

Hernani.—¡Bendita mil veces la suerte que puso para mí esta flor al borde del abismo! (Levantándose.) Y no hablo ahora á ti en este lugar; hablo al cielo, á Dios, que me está oyendo.

D.ª Sol.—Permíteme que te siga.

Hernani.—¡Oh! Sería un crimen arrancar la flor al caer en el abismo. Vete, ya he respirado su perfume: basta. Reanuda á otros días tus días por mí ajados; sé esposa del anciano; yo te desligo de tu palabra y vuelvo á mis sombras. Olvida y sé dichosa.

D.ª Sol.—No, te seguiré: quiero compartir tu suerte y no me apartaré de ti.

Hernani (Abrazándola.)—¡Oh! Déjame huir solo. Estoy desterrado, proscrito, soy funesto.

(Se aparta de golpe.)

D.ª Sol (Con desesperación.)—¡Hernani! ¡Me abandonas!

Hernani (Volviendo.)—¡Oh! no, me quedo: tú lo quieres y aquí me tienes. Ven ¡oh! ven á mis brazos. Me quedo, y estaré á tu lado cuanto quieras. Olvidémoslo todo. Siéntate aquí. (Siéntase Sol en un banco de piedra y él se coloca á sus piés.) La luz de tus ojos inunp. 48da los míos. Cántame algún cantar como otras noches mientras en tus pestañas temblaban para caer en mis labios las blandas perlas de tus lágrimas; ¡seamos felices! bebamos... la copa está llena... esta hora es nuestra, y lo demás es locura. Háblame, embriágame. ¿No es verdad, sol de mi cielo, que es dulce amar y saber que se nos ama de rodillas? ¿Y ser dos, y estar solos, y hablar de amor entre los velos de la noche, cuando todo duerme, sueña y calla? ¡Oh! Déjame dormir y soñar en tu seno, sol de mi alma, alma mía...

(Tañido de campanas.)

D.ª Sol (Levantándose asustada.)—¿Oyes? ¡Tocan á rebato!

Hernani (Aún á sus piés.)—No; tocan á nuestras bodas.

(Arrecia el campaneo. Gritos confusos. Antorchas en las calles, luces en las ventanas.)

D.ª Sol.—Levántate y ponte en salvo. ¡Gran Dios! Se incendia la ciudad.

Hernani.—Tendremos boda con antorchas.

(Choque de espadas y gritos.)

D.ª Sol.—Es la boda de los muertos.

Hernani (Reclinándose en el banco.)—Volvamos á soñar.

Un montañés (Corriendo, espada en mano.)—Señor, los esbirros, los alcaldes, desembocan en la plaza en tropel. ¡Alerta, señor!

D.ª Sol.—¡Ah! ¡Bien decías!

(Hernani se levanta.)

El montañés.—¡Socorro!

Hernani.—Aquí estoy. No temas.

Gritos confusos (fuera).—¡Muera el bandido!

Hernani (Al montañés.)—Tu espada. (Á Sol.) Adiós, pues.

D.ª Sol.—¡Yo causé tu perdición! ¿Adónde vas? (Indicándole la puerta pequeña.) Ven, huyamos por esta puerta.

p. 49

D.ª Sol.—Ven, huyamos...

p. 51Hernani.—¿Qué dices? ¡Abandonar á mis amigos!

(Tumulto.)

D.ª Sol.—¡Esos clamores me espantan! (Reteniendo á Hernani.) No olvides que si tú mueres, muero yo.

Hernani (Teniéndola abrazada.)—Un beso...

D.ª Sol.—¡Hernani, esposo mío, dueño mío!

Hernani (Besándole la frente.)—El primero.

D.ª Sol.—Acaso el último.

(Parte Hernani, y Sol cae sobre el banco.)

p. 53

EL ANCIANO

EL CASTILLO DE SILVA

EN LAS MONTAÑAS DE ARAGÓN

Galería de retratos de la familia de Silva; salón cuyo decorado forman estos retratos encuadrados con preciosas molduras que coronan emblemas y escudos ducales. — En el fondo, una alta puerta gótica. — Entre los retratos sendas panoplias de diversos siglos.

PERSONAJES

DOÑA SOL, de blanco y en pié junto á una mesa. DON RUY GÓMEZ DE SILVA, sentado en su gran sitial de roble.

D. Ruy.—¡Por fin llegó el día! Dentro de una hora serás mi duquesa. Nada ya de tío ni sobrina: ya podré abrazarte y... Pero ¿me has perdonado? No tuve razón, lo confieso: hice que palidecieran tus mejillas y se ruborizara tu frente, con harto pronta sorpresa, y no debí haberte condenado sin oirte. ¡Cómo engañan las apariencias y qué injustos somos! Verdaderamente, allí estaban los dos mozos, muy gentiles de persona ambos á dos. No debí dar crédito á mis propios ojos; pero ¿qué quieres, niña? cuando uno es viejo...

D.ª Sol.—Siempre me habláis de ello, y nunca os lo eché en cara.

D. Ruy.—Pues yo sí. Yo debía saber que con un alma como la tuya, no puede tener galanes quien se llama doña Sol de Silva, y tiene en sus venas pura sangre castellana.

D.ª Sol.—Ciertamente; es pura y buena, y acaso se vea muy pronto.

D. Ruy (yendo hacia ella).—Escucha: nadie es dueño de sí mismo, cuando está enamorado, como yo lo estoy de ti, y es además viejo. Cualquiera se vuelve celoso y malo en ciertas condiciones. ¿Por qué? ¡La vejez! Porque la belleza, la gracia, la juventud en otro, todo espanta y hace temblar; porque está uno celoso de los demás y avergonzado de sí mismo. ¡Qué irrisión que este hombre cojo ó tullido, con el corazón ardiente y embriagado de amor, haya olvidado el cuerpo al rejuvenecer el alma! Cuando pasa un joven pastor, muchas veces, mientras vamos,p. 55 cantando él por su verde prado, yo soñando por mis negras avenidas, muchas veces digo para mí: «¡Oh, de qué buena gana daría yo mis almenadas torres, mi antiguo palacio ducal, mis bosques y sembrados, mis rebaños, mis títulos, todas mis ruinas por su cabaña nueva y por su frente juvenil!» Porque sus cabellos son negros, porque sus ojos brillan como los tuyos. Tú puedes verlo y decir: «¡Qué mozo!» Y después pensar en mí, que soy viejo. Verdad que soy Gómez de Silva; pero esto no basta. Sí, esto digo para mí. Ya ves hasta qué punto te amo: todo lo daría por ser joven y hermoso como tú. Pero ¿á qué viene delirar así? ¡Yo joven y bello, cuando debo precederte en la tumba!

D.ª Sol.—¿Quién sabe?

D. Ruy.—Pero créeme, esos caballeros frívolos no aman tan inmensamente que no se gaste su amor en palabras. Si una doncella ama á uno de esos mozalbetes, ella se muere por él y él se ríe de ella. Todos esos pajarillos de alas ligeras y vistosas tienen tan mudable el amor como el plumaje. Los viejos, sin alas tan vistosas ni ligeras, amamos mejor. ¡Que nuestro paso es pesado, que nuestra frente está arrugada, y áridos nuestros ojos! Verdad, pero el corazón no se agosta ni se arruga jamás. ¡Ah! cuando un viejo ama, hay que considerarlo mucho; el corazón siempre es joven y puede lastimársele. ¡Oh! mi amor no es como un juguete de cristal que brilla y tiembla, no; es un amor severo, profundo, sólido, seguro, paternal, amistoso, de madera de roble, como mi silla ducal. He aquí cómo yo te amo, y de otras cien maneras más: como se ama á la aurora, como se ama á las flores, como se ama á los cielos. De verte todos los días con tu gracioso paso, con tu frente pura y tus brillantes ojos, me río con todo el júbilo del alma y en el alma llevo una eterna fiesta.

p. 56D.ª Sol.—¡Ah!

D. Ruy.—Y luégo el mundo ve con buenos ojos que cuando un hombre se extingue y poco á poco se va, hasta tropezar en la piedra del sepulcro, una mujer, ángel puro, vele por él, lo abrigue y se digne sufrir al inútil anciano que no es bueno ya sino para morir. Excelente obra que con razón se alaba, el supremo esfuerzo de un corazón que se sacrifica, que consuela á un moribundo hasta el fin y sin amar acaso tiene dulzuras de amor. ¡Oh! tú serás para mí un ángel con corazón de mujer que regocije aún el alma del pobre anciano y soporte la mitad de sus últimos años, hija por el respeto y hermana por la piedad.

D.ª Sol.—Lejos de precederme, bien pudiérais seguirme, señor. No es razón para vivir ser joven. ¡Ah! muchas veces los viejos se retardan, y van delante los jóvenes.

D. Ruy.—¡Qué ideas tan sombrías! He de reñirte, niña: un día como este es alegre y sagrado. Y á propósito ¿cómo no estás vestida ya para la ceremonia? La hora se acerca. Vé, corre á vestirte, mientras yo cuento los instantes.

D.ª Sol.—Siempre será tiempo.

D. Ruy.—No tal. (Entra un paje.) ¿Qué quiere, Yáguez?

El paje.—Señor, un peregrino espera á la puerta pidiendo hospitalidad.

D. Ruy.—Quien quiera que sea, la ventura entra en la casa con el forastero que en ella se recibe. Que éntre, pues. ¿Hay algunas noticias de afuera? ¿Qué se dice del capitán de bandoleros proscrito?

El paje.—Todo acabó para Hernani, el león de la montaña.

D.ª Sol (Aparte.)—¡Dios mío!

D. Ruy.—¿Cómo?

El paje.—La partida ha sido derrotada. Dicen quep. 57 el mismo rey se puso al frente de la tropa que salió en persecución de los bandidos. La cabeza de Hernani vale por el momento mil escudos; pero se dice que ha muerto en la refriega.

D.ª Sol (Aparte.)—¡Sin mí! ¡Pobre Hernani!

D. Ruy.—¡Gracias á Dios! Por fin murió el rebelde. Ahora podemos alegrarnos sin peligro, hija mía. El bandido murió. Ea, vé á ataviarte, amor mío, mi orgullo. ¡Hoy doble fiesta! Vé, vé á vestirte.

D.ª Sol (Aparte.)—De luto, ¡ay de mí!

(Sale.)

D. Ruy.—Que le lleven pronto el cofrecito de joyas, que yo le regalo. (Siéntase.) Quiero verla adornada como una Virgen, ante la cual caiga de rodillas el peregrino. Á propósito. ¿Y ese que pedía hospitalidad? Corre, vé y dile que éntre, y guíalo aquí. (Sale el paje.) Hacer esperar á un peregrino raya en impiedad.

(Ábrese la puerta del fondo y aparece Hernani disfrazado de peregrino. El duque se levanta.)

DON RUY GÓMEZ, HERNANI

Hernani.—¡Paz y ventura al generoso duque!

(Avanza.)

D. Ruy.—¡Ventura y paz al peregrino mi bien venido huésped! (Siéntase.) ¿No eres peregrino?

Hernani.—Sí.

D. Ruy.—Sin duda vendrás de Armillas.

Hernani.—No; he tomado otro camino... se batían por allá.

D. Ruy.—La partida del proscrito ¿eh?

Hernani.—Lo ignoro.

D. Ruy.—Y ese Hernani ¿sabes qué ha sido de él?

Hernani.—¿Quién es ese hombre, señor?

p. 58D. Ruy.—¿No le conoces? Peor para ti, que has malogrado la ocasión de ganar la gruesa suma en que se puso á precio su cabeza. Ese Hernani es un rebelde al Rey, nuestro señor; un capitán de bandoleros que andaba suelto é impune há mucho tiempo. Si vas á Madrid le verás ahorcar.

Hernani.—No, no voy allá.

D. Ruy.—Su cabeza es de quien quiera cortársela.

Hernani (Aparte.)—Que vengan por ella.

D. Ruy.—Pues ¿adónde vas, buen peregrino?

Hernani.—Á Zaragoza, señor.

D. Ruy.—¿Á cumplir algún voto á la Virgen?

Hernani.—Sí, á la Virgen del Pilar.

D. Ruy.—¡Madre y Señora mía! Menester es no tener alma para olvidar los votos hechos á los santos. Pero una vez cumplido el tuyo ¿no llevas otros designios? ¿Ver el Pilar es todo lo que deseas?

Hernani.—Todo.

D. Ruy.—Bien. Y ¿cómo te llamas, hermano? Yo soy Ruy Gómez de Silva.

Hernani.—Yo...

D. Ruy.—Puedes callar tu nombre, si quieres; nadie tiene aquí el derecho de saberlo. ¿Vienes á pedir hospitalidad?

Hernani.—Sí, ilustre Silva.

D. Ruy.—¡Muy bien venido! Quédate en mi casa y dispón de todo. En cuanto á tu nombre, te llamas mi huésped y basta. Quienquiera que seas, te acojo, que al mismo Satanás recibiría, si Dios me lo enviara.

(Ábrese de par en par la puerta del fondo y entra doña Sol en traje nupcial, seguida de pajes, criados y dos doncellas que traen sobre un cogín de terciopelo un cofrecito cincelado, que dejan sobre una mesa. El cofrecito encierra una corona ducal, brazaletes, collares, perlas y brillantes en confusión. Hernani, jadeante y azorado, mira con fulgurantes ojos á la novia sin escuchar ya al duque.)

p. 59

Hernani.—...Yo soy Hernani.

Los mismos, DOÑA SOL, pajes, criados, doncellas

D. Ruy.—¡He aquí á mi Virgen del Pilar! Orar ante ella, te traerá felicidad. (Va á ofrecer la mano á Sol.) Futura esposa mía, venid, venid. Pero ¡cómo estáis todavía sin el anillo nupcial ni la corona!

Hernani (Con voz de trueno.)—¿Quién quiere ganarse aquí mil carlos de oro? ¡Yo soy Hernani!

(Todos se vuelven sorprendidos. Hernani desgarra su hábito de peregrino, lo pisotea y queda en su traje ordinario.)

D.ª Sol (Aparte, con júbilo.)—¡Aún vive! ¡Gracias, Dios mío!

Hernani (Á los criados.)—Yo soy el proscrito á quien se busca. (Al duque.) ¿No queríais saber si me llamaba Pedro ó Diego? No, me llamo Hernani. Aquí tenéis la cabeza puesta á precio. Vale bastante oro para pagar vuestras bodas. Á todos os la ofrezco. Tomadla. Atadme de piés y manos... Pero es inútil: me liga una cadena que no puedo romper.

D.ª Sol (Aparte.)—¡Infeliz de mí!

D. Ruy.—¡Qué locura! Estáis sin duda loco, huésped mío.

Hernani.—Vuestro huésped es un bandido.

D.ª Sol.—No, no le escuchéis.

Hernani.—Dicho está.

D. Ruy.—¡Mil carlos de oro! Tan fuerte es la suma que no respondo de todos mis criados.

Hernani.—Me basta uno solo. Delatadme, entregadme.

D. Ruy.—Callad, callad, no sea que os cojan la palabra.

Hernani.—La ocasión es propicia. Os aseguro que soy el proscrito, el rebelde Hernani.

p. 62D. Ruy.—Callad.

Hernani.—¡Hernani!

D.ª Sol (Á su oído.)—¡Oh! ¡calla, por Dios!

Hernani.—Aquí por lo visto estáis de bodas. Yo también quiero celebrar una fiesta imperial. Mi esposa me espera: no es tan bella como la vuestra, señor duque, pero no es menos fiel... es la muerte. (Á los criados.) ¡Ninguno de vosotros da un paso todavía!

D.ª Sol (Bajo.)—¡Por piedad!

Hernani.—¡Hernani! ¡Mil escudos de oro!

D. Ruy.—Es el mismo demonio.

Hernani (Á un paje joven.)—Ven, ven tú; tú ganarás los mil carlos, y rico entonces, el paje será un hombre. (Á los criados.) Pero ¿qué hacéis vosotros? ¡Temblar! ¿Hay peor suerte?

D. Ruy.—Tocando á tu cabeza arriesgarían la suya. Aunque fueras Hernani ú otro cien veces peor, y así en lugar de oro ofrecieran un imperio, en mi casa debo protegerte contra todos, contra el mismo rey, porque al huésped lo envía Dios. ¡Muera yo, antes que nadie toque á un cabello de tu cabeza! Sobrina mía, dentro de una hora serás mi esposa. Vuelve á tu aposento. Voy á poner en armas el castillo y á cerrar sus puertas.

(Sale seguido de sus criados.)

Hernani (Mirando con desesperación su cinto desarmado.)—¡Ah! ¡ni un puñal!

(Luégo que ha desaparecido el duque, da Sol algunos pasos como para seguir á sus doncellas; después se detiene, y cuando salen, vuelve con ansiedad hacia Hernani.)

HERNANI, DOÑA SOL

(Contempla Hernani con mirada fría y como distraída el cofrecillo nupcial de encima la mesa y fulguran sus ojos.)

p. 63Hernani.—Os doy el parabién. Me encanta el adorno... me encanta... (Acercándose al cofrecillo.) El anillo nupcial es de buen gusto... la corona ducal admirable... el collar, precioso... los brazaletes, bellísimos; pero cien veces, cien veces menos que la mujer que en seno tan blanco oculta un corazón tan negro. Y ¿qué habéis dado por todo esto? Un poco de vuestro amor. ¡Gran Dios! ¡Engañar así, no tener vergüenza y vivir! Pero al cabo, al cabo tal vez sean falsas estas perlas, cobre el oro, vidrio y plomo los diamantes, y falsos los zafiros y falso todo. ¡Ah! Si es así, duquesa, como estas joyas, es falso tu corazón y no eres más que oropel. Pero no, todo es fino y bueno y bello. Collar, brillantes, pendientes, corona, anillo nupcial... nada falta. ¡Magnífico regalo! Y á fe que lo merece amor tan seguro, tan fiel, tan profundo.

D.ª Sol.—No has llegado al fondo. (Registra ella misma y saca un puñal.) Es el puñal que arrebaté al rey cuando me ofrecía un trono, que desprecié yo por quien ahora me ultraja.

Hernani (Cayendo á sus piés.)—¡Oh! Deja que de rodillas recoja las lágrimas que lloran tus tristes cuanto bellos ojos. Después, por esas lágrimas, toma tú toda mi sangre.

D.ª Sol.—Te perdono, Hernani; pero no olvides nunca que todo mi amor es tuyo.

Hernani.—¡Me ha perdonado y me ama! ¡Oh! Quisiera saber dónde pisas para besar el suelo.

D.ª Sol.—¡Oh!

Hernani.—No, yo debo serte odioso; pero escucha, dime otra vez que me amas; calma un corazón que duda: dímelo por piedad, porque muchas veces con tan pocas palabras han curado hondas heridas los labios de una mujer.

D.ª Sol.—¡Creer que fuera tan olvidadizo mi amor! ¡No recordar, no saber que nunca jamás ninguno dep. 64 esos hombres sin gloria podría ocupar un corazón lleno de Hernani!

Hernani.—He blasfemado. Cualquiera en tu lugar se hubiera cansado ya de este loco furioso, que no sabe acariciar, sino después de haber ofendido, y le hubiera dicho: ¡Basta! ¡Vete! Recházame, recházame. Yo te bendeciré, porque has sido bondadosa y dulce siempre conmigo, porque me has sufrido demasiado tiempo, porque soy un malvado oscureciendo, manchando tu luz con mis sombras. Sí, es demasiado ya: tu alma es bella y noble y pura, y si yo soy malo, ¿acaso es tuya la culpa? Sé esposa del duque; es bueno y rico: sé feliz con él. No olvides lo que esta mano puede ofrecerte: un dote de dolores. La proscripción, los hierros, la muerte, el espanto que me cerca: tal sería tu collar, tal tu corona. Sé esposa del anciano, te repito. Y él lo merece más. ¿Cómo casar tu pura frente con mi cabeza proscrita? ¿Quién, viéndonos unidos, á ti tranquila y bella, á mí violento y fiero, á ti apacible, limpia como blanca azucena, á mí, á mí airado, sombrío, azotado por tantas tempestades; quién diría que nuestra suerte sigue la misma ley? No, Dios que lo hace bien todo, no te hizo á ti para mí. No me concedió el cielo derecho ninguno sobre ti; me resigno: poseer tu corazón sería un robo, y se lo restituyo al más digno. Jamás consintió el cielo en nuestro amor; y mentí, si te dije que era nuestro destino, mentí. Amor, venganza, ¡adiós! Se acabó todo: me voy avergonzado de no haber podido vengarme ni ser feliz. ¡Y que naciera para odiar yo que no he sabido más que amar! Perdóname, huye de mí: es ya mi único ruego; no lo desoigas, porque es también el último. Tú vives y yo muero. No veo por qué razón habrías tú de enterrarte conmigo.

D.ª Sol.—¡Ingrato!

Hernani.—¡Montes de Aragón! ¡Galicia! ¡Extremap. 65dura! ¡Oh! Yo llevo la desgracia á todo lo que me rodea. Os quité vuestros mejores hijos; sin remordimiento les hice pelear por mis derechos y murieron. Eran los más bravos de la heróica España. Y cayeron, cayeron todos heridos en el pecho. He aquí lo que hago yo con todo lo que se me une. No, no es para ti unión esta de que debas tener celos. Cásate con el duque, con el diablo del Rey... enhorabuena: todo lo que no sea yo vale más que yo. Ni un amigo tengo que se acuerde de mí; todos me abandonan: tiempo es ya de que te llegue tu vez, porque debo quedar solo. Huye de mi contagio. ¡Oh! por piedad de ti huye de él. Acaso me creas un hombre como son los demás, un sér inteligente, que corre derecho al fin que se propuso. Desengáñate. Soy una fuerza que va, un agente ciego y sordo de fúnebres misterios, un alma formada de tinieblas. ¿Adónde voy? No lo sé. Pero me siento empujado por soplo impetuoso, por un loco destino, y bajo y bajo sin detenerme nunca. Si jadeante á veces vuelvo la cara atrás, oigo una voz que me grita: ¡Adelante! Y el abismo es profundo; y de fuego ó de sangre, lo veo todo rojo allá en lo hondo. Entre tanto, á una y otra mano de mi vertiginoso camino, todo se rompe, y muere todo. ¡Ay, del que me toca! ¡Oh! huye, aléjate de mi fatal camino, pues sin querer, doña Sol, te haría daño.

D.ª Sol.—¡Dios mío!

Hernani.—El ángel de mi guarda ha de ser un demonio poderoso; mi felicidad es el único prodigio que le es imposible. Y tú eres la felicidad; no eres para mí. Toma otro esposo; y si algún día el cielo se aplacara... ¡Qué ironía! No, no lo esperes. Cásate con el duque.

D.ª Sol.—No era bastante haberme desgarrado el corazón y ahora me lo arrancas. ¡Ah! no me amas.

Hernani.—¡Oh! mi corazón eres tú, mi alma eresp. 66 tú, el ardiente foco que á mí me da luz y calor eres tú; pero no he debido hablarte así: no me quieras mal por eso.

D.ª Sol.—No, pero moriré.

Hernani.—¡Morir tú! ¿Por quién? ¿Por mí? ¿Habrías de morir por tan poco?

D.ª Sol (Rompiendo á llorar.)—Moriré.

(Cae en una silla.)

Hernani (Acudiendo.)—¡Oh! ¡Lloras! Y siempre por culpa mía. ¿Quién me castigará, ya que tú siempre me perdonas? ¿Quién, á lo menos, pudiera hacerte ver lo que yo sufro, cuando una lágrima extingue la luz de tus ojos, que es la única luz del alma mía? Pero han muerto mis amigos; estoy loco... perdóname otra vez. Quisiera amar y no sé; y, sin embargo, me estoy muriendo de amor. No llores: muramos antes. ¡Que no tuviera yo un mundo que poner á tus piés! ¡Pero soy tan pobre!...

D.ª Sol (Abrazándole.)—¡Oh! tú eres mi león soberbio y generoso, y yo... yo amo á mi león.

Hernani.—¡Oh! El amor sería un bien supremo, si pudiéramos morirnos á fuerza de amar. ¿Quién de los dos se hubiera muerto antes?

Los dos á la vez.—Yo.

Hernani (Con desesperación.)—¡Oh, cuán dulce me sería una puñalada tuya!

D.ª Sol.—¡Ah! ¿No temes que te castigue Dios?

Hernani (Apoyando la frente en su seno.)—Pues bien, que Dios nos una. Tú lo quieres así, así sea. Yo he resistido.

(Se contemplan extasiados sin ver ni oir nada en torno. Entra don Ruy por el fondo, los ve y se detiene como petrificado.)

HERNANI, DOÑA SOL, DON RUY GÓMEZ

D. Ruy (Inmóvil y con los brazos cruzados.)—He aquí el pago de mi buena hospitalidad.

D.ª Sol.—¡Dios mío! ¡El duque!

(Se aparta con sobresalto.)

D. Ruy.—¿Es este el pago, señor huésped?—Buen señor, id á ver si la muralla es segura, si están las puertas cerradas y el arquero en su torre. Revisa tu castillo, busca en tu arsenal una armadura á tu medida; requiere á los sesenta años tu arnés de batalla: he aquí la lealtad con que pagaremos la tuya.—¡Santos del cielo! He vivido más de sesenta años, he encontrado á veces gentes desalmadas; muchas veces al sacar mi espada de la vaina he levantado caza de verp. 68dugo; he visto asesinos, traidores, monederos falsos, criados infieles que envenenan á sus amos; he visto á Sforza, á Borgia, á Lutero; pero nunca he visto perversidad tan grande que no hubiera temido el rayo de Dios haciendo traición á su huésped. Esto no es de mi tiempo: tan negra traición petrifica á un anciano en el umbral de su casa, como si fuera la estatua de su misma tumba. ¿Quién es este hombre? ¡Oh vosotros, todos los Silvas que aquí me escucháis! (Á los retratos.) perdonad si ante vosotros, perdonad si en mi cólera, llamo á la hospitalidad mala consejera.

Hernani.—Señor duque...

D. Ruy.—¡Silencio! (Adelanta unos pasos.) ¡Muertos sagrados! ¡Mayores míos! ¡hombres de hierro, que veis lo que viene del cielo y del infierno! decidme quién es este hombre. ¿Es Hernani ó Judas Iscariote? Hablad, decidme su nombre. (Crúzase de brazos.) ¿Visteis en vuestros días nada semejante?

Hernani.—Señor duque...

D. Ruy (Á los retratos.)—¿Veis? ¡Quiere hablar el infame! Pero mejor que yo veis vosotros su alma. ¡Oh, no le escuchéis, es un trapacero! Prevé sin duda que mi brazo va á ensangrentar mis lares, que mi corazón acaso engendra en sus tempestades una venganza, hermana del festín de las Siete cabezas, y os dirá que es proscrito, que se hablará de Silva como se habla de Lara, y... que es mi huésped, y que también lo es vuestro... ¡Antepasados míos! ya lo veis: suya es la culpa, mía no. Juzgad entre los dos.

Hernani.—Ruy Gómez de Silva, si jamás se elevó al cielo una frente noble, si hay un corazón hidalgo, un alma grande en el mundo, es vuestra alma, señor; es la tuya, huésped mío. Soy culpable y no tengo que decir nada en mi abono, sino que soy digno de tu cólera. Sí, he querido robar á tu esposa, y hasta manp. 69char tu lecho: es una infamia. Pero sangre tengo: derrámala, limpia luégo tu espada y en paz.

D.ª Sol.—Señor, yo sola soy la culpable; castigadme á mí sola.

Hernani.—Callad, doña Sol, porque esta hora es suprema y me pertenece á mí: no tengo ya nada más. Así, dejad que á solas me explique aquí con el duque. Duque, cree en mis últimas palabras. Soy culpable; pero no te inquietes: te juro que es pura. Así, para ella, pura, tu amor y tu fe; para mí, culpable, tu espada ó tu hacha ó tu puñal; después mandas tirar afuera mi cadáver, y lavar el suelo, manchado con mi sangre y... en paz.

D.ª Sol.—¡Ah! Yo soy la causa de todo, porque le amo. (Don Ruy retrocede sorprendido y mira á la novia con fulgurantes ojos. Sol cae de rodillas y añade.) ¡Oh! Perdonad, señor; pero le amo.

D. Ruy (Con escándalo.)—¿Le amáis? (Á Hernani.) ¡Tiembla pues! (Són de trompetas fuera. Entra un paje.) ¿Qué es eso?

El paje.—El Rey; señor duque, el Rey que viene en persona con un cuerpo de arqueros; toca su heraldo.

D.ª Sol.—¡Gran Dios! ¡El Rey! ¡Esto faltaba!

El paje.—Pregunta el Rey por qué está cerrado el castillo y manda abrir la puerta.

D. Ruy.—Abrid al Rey.

(Sale el paje.)

D.ª Sol.—¡Está perdido!

(Don Ruy va á un cuadro, que es su propio retrato y el último á la izquierda, toca un resorte, y se abre una puerta dejando ver un escondrijo practicado en el muro. Luégo se vuelve á Hernani.)

D. Ruy.—Entrad aquí.

Hernani.—Mi cabeza es vuestra. Entregádsela, señor: estoy dispuesto á morir.

(Entra en el escondrijo y vuelve á cerrar don Ruy.)

D.ª Sol (Al duque.)—¡Señor, piedad para él!

p. 70El paje (Volviendo.)—¡El Rey!

(Sol se baja precipitadamente el velo. Ábrese de par en par la puerta del fondo, y entra don Carlos de punta en blanco, seguido de multitud de caballeros y demás gente de guerra.)

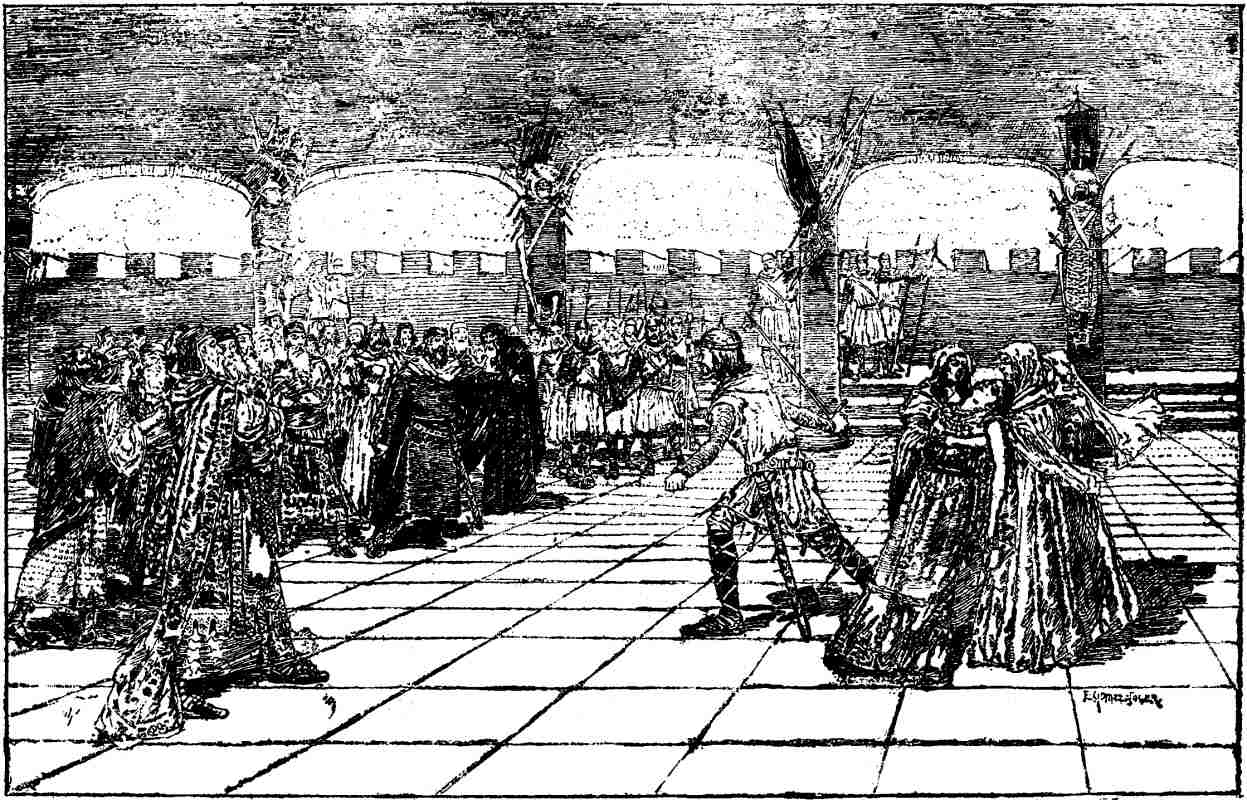

DON RUY GÓMEZ, DOÑA SOL, DON CARLOS, séquito

(Avanza don Carlos á paso lento, con la mano izquierda en el pomo de su espada y la derecha en el pecho, mirando al duque con expresión de desconfianza y cólera. Don Ruy sale á recibir al rey y lo saluda con extremada zalema. Silencio pavoroso.)

D. Carlos.—¿Á qué se debe, amado primo, que esté hoy tan bien cerrada la puerta de tu castillo? ¡Por Santiago! Yo suponía más enmohecida tu espada. Ni sabía que estuviera tan ganosa de relucir en tu mano, cuando venimos á verte. (Va á hablar el duque y él prosigue con imperio.) Es empeñarse algo tarde en echársela de mozo. ¿Hay acaso moros en campaña? ¿Acaso me llaman Boabdil ó Mahoma y no Carlos de Austria? Contesta ahora.

D. Ruy.—Señor...

D. Carlos (Á sus caballeros.)—Tomad vosotros las llaves y apoderaos de las puertas. (Salen dos caballeros, otros ordenan en triple fila á los soldados desde el rey hasta la puerta. Don Carlos se encara con el duque.) ¡Ah! Vosotros despertáis las rebeliones muertas. ¡Pardiez! Señores duques, si pretendéis hombrear con el rey, tened por cierto que el rey sabrá ser lo que es: vuestro amo y señor. Y á las crestas más altas de los montes donde tenéis vuestros nidos, iré personalmente áp. 71 destruir con mis propias manos vuestros altivos señoríos.

D. Ruy (Irguiéndose.)—Los Silvas fueron siempre leales, y...

D. Carlos (Interrumpiéndole.)—Sin rodeos, duque, contéstame, ó mando arrasar tus once torres. Del incendio apagado, queda una chispa aún; de los rebeldes, muertos en la refriega, quedó ileso el caudillo, que se puso á buen recaudo. ¿Quién lo encubre? ¡Tú! ¡tú ocultas aquí en tu castillo á Hernani, cuya cabeza he puesto á precio por sus crímenes!

D. Ruy.—Es verdad.

D. Carlos.—Muy bien. Quiero su cabeza... ó la tuya. ¿Oyes?

D. Ruy (Inclinándose.)—Seréis satisfecho.

(Doña Sol se deja caer en un sillón con la cabeza entre las manos.)

D. Carlos.—En buen hora. Vé á traer á mi prisionero.

(El duque cruza los brazos, baja la cabeza y queda un momento pensativo. El Rey y doña Sol esperan en silencio agitados por contrarias emociones. Por fin levanta la cabeza el anciano, toma de la mano al Rey y lo lleva lentamente al primer retrato, á la derecha del espectador.)

D. Ruy (Indicándole el retrato.)—Este es el mayor de los Silvas, el abuelo, el grande hombre; Silvio, el que fué tres veces cónsul de Roma. (Pasando al segundo.) Don Galcerán de Silva, otro Cid, cuyos sagrados restos se guardan en Toro, en dorado féretro alumbrado por mil cirios. Él libró á León del tributo de las cien doncellas. (Al tercero.) Don Blas de Silva, que por sí mismo se desterró viendo mal aconsejado á su rey. (Al cuarto.) Cristóbal. En el combate de Escalona, el rey don Sancho huía á pié y á su blanco penacho se asestaban todos los golpes. ¡Cristóbal! gritó el rey llap. 72mándolo en su ayuda. Cristóbal tomó la blanca pluma y le dió su caballo. (Al quinto.) Don Jorge, el que pagó el rescate de Ramiro, rey de Aragón.

D. Carlos (Cruzando los brazos y mirando al duque de piés á cabeza.) ¡Pardiez! Ruy Gómez de Silva, os admiro. Continuad.

D. Ruy (Pasando al sexto.)—Ved aquí á Ruy Gómez de Silva, gran maestre de Santiago y de Calatrava. Su armadura, sólo vendría bien á un cuerpo de gigante. Tomó trescientas banderas, ganó treinta batallas, reconquistó para el rey á Motril, Antequera, Suez, Níjar... y murió pobre. Saludadle, señor. (Se inclina y descubre y pasa al séptimo, haciéndose visible la impaciencia y cólera del rey.) Á su lado, don Gil de Silva, su hijo, espejo de lealtad: su mano, para un juramento, valía lo que la del rey. (Al octavo.) Don Gaspar de Mendoza y de Silva, honor de su progenie. Todas las casas nobles tienen algo que ver con la de Silva. Sandoval sup. 73cesivamente nos teme y se nos enlaza; Manrique nos envidia; Lara nos respeta; Alencastro nos odia. Tocamos á la vez con el pié á todos los duques, con la frente á todos los reyes.

D. Carlos.—¡Pardiez!